Infektionskrankheiten

Virusbedingte Erkrankungen

(Herpes)

In den letzten 15 Jahren wurden immer wieder, besonders in größeren Schildkrötenanlagen mit wechselndem Tierbestand, Erkrankungen in hoher Individuenzahl festgestellt. Herkömmliche Behandlungsschemata versagten und es kam zu hohen Tierverlusten. Es waren regelrechte Herpesviren zu verzeichnen. Die bedeutendsten Viruserkrankungen bei Landschildkröten sind Virusschnupfen und Schnabelhöhleninfektion. Die Herpesvirusinfektion ist zur Zeit die wichtigste, häufig tödlich verlaufende Viruserkrankung. Sie ist seit Anfang der achtziger Jahre bekannt. Mittlerweile hat man verschiedene Serotypen (Stämme) des Virus isoliert, die sich durch unterschiedliche Pathogenität auszeichnen. Innerhalb der mediterranen Landschildkröten gibt es Unterschiede in der Empfindlichkeit. Die Griechischen Landschildkröten und die Vierzehenschildkröten erkranken eher und vehementer als die Breitrandschildkröten und die Maurischen Landschildkröten. Letztere stehen sogar im Verdacht, eventuell symptomlose Virusträger zu sein.

Findet man das klassische Bild, also eitrige Beläge im Maul, so ist die Verdachtsdiagnose einfach. Besonders zu Beginn

können aber unspezifische Symptome wie Apathie, Inappetenz, Nasenausfluss, Lungeninfektionen oder Durchfall stehen. Auch plötzliche Todesfälle ohne erkennbare Ursache können durch akut verlaufende Herpesinfektion verursacht werden. Kann die Schildkröte ihr Futter nur abbeißen, nicht aber abschlucken, oder treten andere neurologische Störungen wie ,,im Kreis laufen",

rückwertsgehen und abnorme Kopfhaltung auf, so sind diese hochverdächtig für Herpes. Da die Herpesinfektion gehäuft nach dem Winterschlaf auftritt, kann auch der Zeitpunkt ein Hinweis auf die Erkrankung sein. Der zeitliche Verlauf der Erkrankung reicht von Tagen bis über Wochen. Die Ansteckung erfolgt überzellhaltigen Speichel. Inwieweit auch Infektionen über Kot oder Sperma möglich sind, ist ungeklärt. Da das Virus auch in den Darmzellen gefunden wird, erscheint eine Ausscheidung mit dem Kot durchaus denkbar. Zur Übertragung des Virus vom Muttertier auf das Ei können noch keine endgültige Aussagen gemacht werden. Die Untersuchungsmethoden sind beschränkt.

können aber unspezifische Symptome wie Apathie, Inappetenz, Nasenausfluss, Lungeninfektionen oder Durchfall stehen. Auch plötzliche Todesfälle ohne erkennbare Ursache können durch akut verlaufende Herpesinfektion verursacht werden. Kann die Schildkröte ihr Futter nur abbeißen, nicht aber abschlucken, oder treten andere neurologische Störungen wie ,,im Kreis laufen",

rückwertsgehen und abnorme Kopfhaltung auf, so sind diese hochverdächtig für Herpes. Da die Herpesinfektion gehäuft nach dem Winterschlaf auftritt, kann auch der Zeitpunkt ein Hinweis auf die Erkrankung sein. Der zeitliche Verlauf der Erkrankung reicht von Tagen bis über Wochen. Die Ansteckung erfolgt überzellhaltigen Speichel. Inwieweit auch Infektionen über Kot oder Sperma möglich sind, ist ungeklärt. Da das Virus auch in den Darmzellen gefunden wird, erscheint eine Ausscheidung mit dem Kot durchaus denkbar. Zur Übertragung des Virus vom Muttertier auf das Ei können noch keine endgültige Aussagen gemacht werden. Die Untersuchungsmethoden sind beschränkt.

Zur Stützung der Diagnose kann erstens der Nachweis von eosinophilen Einschlusskörperchen in Abklatschpräparaten vom Rachen, zweitens die Anzüchtung der Viren aus Rachentupfern und drittens der Nachweis von Herpes-Antikörpern aus dem Blut herangezogen werden. Welcher Nachweis wann sinnvoll ist, hängt vom Verlauf und Zeitpunkt der Erkrankung ab. Auch negativ Befunde schließen Herpes nicht endgültig aus. Zur Zeit gibt es keine erfolgversprechende Therapie. Der wichtigste und entscheidende Punkt zur Bekämpfung dieser Infektion liegt in der Vorbeugung. Diese besteht darin, keine Schildkröte ohne eine ausreichende Quarantäne zu anderen, Herpesvirus-freien Schildkröten zu setzen. Da keine Infektionsversuche existieren, kennen wir keine genaue Inkubationszeit.

Bakterielle Erkrankungen

Schildkröten sind bereits durch ihre Erdnähe von einer Vielzahl von Bakterien umgeben und beherbergen sie auch als natürlichen Vorgang mit der Futteraufnahme in der Schnabelhöhle und dem weiteren Verdauungstrakt bis zur Kloake hin. Selbst Pseudomanas- Bakterien, Erreger die schwerste Erkrankungen mit Todesfolge verursachen können, werden bei gesunden Tieren im Rachen neben vielen anderen gefunden. Erst wenn das auch bei Schildkröten gut entwickelte Immunsystem einen massiven Erregerschub oder aggressiver gewordene Keime nicht mehr abwehren kann, da sich die zu bildenden Abwehrstoffe auch verbrauchen, kommt es zur Infektion und Erkrankung. Häufiger jedoch wird das Immunsystem durch falsche Haltung, Fütterung, Stress und u.a. derart geschwächt, dass es nach dem Eindringen und Haften zu Massenvermehrungen der infektiösen Erreger kommt, die dann ihre schädigende Wirkung entfalten. Im Prinzip erkrankt durch Bakterien jede Schildkröte für sich allein. Durch gleiche, gegebenenfalls gleich schlechte Haltungs- und Hygienebedingungen je Schildkröte in einem Bestand, kann es den Anschein haben, dass eine große unaufhaltsame Tierseuche über den Bestand hergefallen sei, weil fast alle Tiere erkrankt sind.

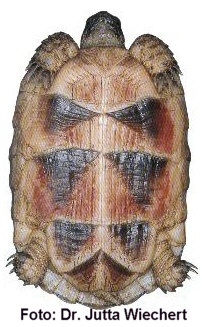

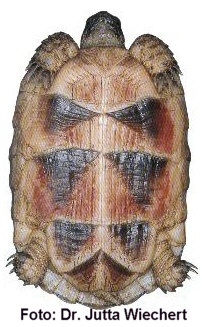

Erkennen von Blutvergiftung: Besonders am Bauchpanzer, aber auch in der Haut, kommt es zu punktförmigen Blutungen und Gefäßstau, der als rote Fleckung erkennbar ist.

Beheben: Mit einer Antibiotikumtherapie sollte unverzüglich begonnen werden. Elektrolyte und Leberschutzpräparate werden verabreicht. Die Umgebungstemperatur sollte erhöht werden.

Ein ähnliches Bild wie bei Blutvergiftung zeigt auch die Septikämie. Bei diesen Rötungen des Plastrons handelt es sich um Veränderungen als Ausdruck eines entgleisten Stoffwechsels.

Hervorgerufen wird dieser durch ungeeignete Überwinterungsbedingungen (zu warm, zu trocken ), oder aber durch die Einwinterung nicht gesunder Tiere. Hiermit sind die Tiere gemeint, die zum Zeitpunkt der Überwinterung noch nicht offensichtlich krank waren und deren Erkrankung dann im Winterschlaf durchbricht. Wahrscheinlich spielen die herabgesetzte Abwehrkraft und die erhöhte Belastung des Organismus mit Stoffwechselabbauprodukten während des Winterschlafes eine entscheidende Rolle.

Hervorgerufen wird dieser durch ungeeignete Überwinterungsbedingungen (zu warm, zu trocken ), oder aber durch die Einwinterung nicht gesunder Tiere. Hiermit sind die Tiere gemeint, die zum Zeitpunkt der Überwinterung noch nicht offensichtlich krank waren und deren Erkrankung dann im Winterschlaf durchbricht. Wahrscheinlich spielen die herabgesetzte Abwehrkraft und die erhöhte Belastung des Organismus mit Stoffwechselabbauprodukten während des Winterschlafes eine entscheidende Rolle.

Leichte Fälle der PHA werden mit mehrmaligem täglichen Flüssigkeitseingaben (bis 40 ml/kg Tier und Tag ) von (Mineral-) Wasser oder Ringerlösung mit 5% Glucose behandelt. Die Art der Flüssigkeit, ob Ringerlösung oder Wasser, dürfte letztlich nicht so entscheidend sein. Wichtig ist die ausreichende Menge. Täglich warme Bäder, Bestrahlung mit hellem Licht (beispielsweise Osram-Vitalux ) und eine ausreichende Umgebungstemperatur ( 28- 30 Grad ) sind notwendige Begleitmaßnahmen. Zusätzlich können B- Komplex- Vitamine, Catosal und Biodyl verabreicht werden.Die Tiere sollten dann innerhalb weniger Tage anfangen zu fressen.

zurück zum Auswahlmenü

können aber unspezifische Symptome wie Apathie, Inappetenz, Nasenausfluss, Lungeninfektionen oder Durchfall stehen. Auch plötzliche Todesfälle ohne erkennbare Ursache können durch akut verlaufende Herpesinfektion verursacht werden. Kann die Schildkröte ihr Futter nur abbeißen, nicht aber abschlucken, oder treten andere neurologische Störungen wie ,,im Kreis laufen",

rückwertsgehen und abnorme Kopfhaltung auf, so sind diese hochverdächtig für Herpes. Da die Herpesinfektion gehäuft nach dem Winterschlaf auftritt, kann auch der Zeitpunkt ein Hinweis auf die Erkrankung sein. Der zeitliche Verlauf der Erkrankung reicht von Tagen bis über Wochen. Die Ansteckung erfolgt überzellhaltigen Speichel. Inwieweit auch Infektionen über Kot oder Sperma möglich sind, ist ungeklärt. Da das Virus auch in den Darmzellen gefunden wird, erscheint eine Ausscheidung mit dem Kot durchaus denkbar. Zur Übertragung des Virus vom Muttertier auf das Ei können noch keine endgültige Aussagen gemacht werden. Die Untersuchungsmethoden sind beschränkt.

können aber unspezifische Symptome wie Apathie, Inappetenz, Nasenausfluss, Lungeninfektionen oder Durchfall stehen. Auch plötzliche Todesfälle ohne erkennbare Ursache können durch akut verlaufende Herpesinfektion verursacht werden. Kann die Schildkröte ihr Futter nur abbeißen, nicht aber abschlucken, oder treten andere neurologische Störungen wie ,,im Kreis laufen",

rückwertsgehen und abnorme Kopfhaltung auf, so sind diese hochverdächtig für Herpes. Da die Herpesinfektion gehäuft nach dem Winterschlaf auftritt, kann auch der Zeitpunkt ein Hinweis auf die Erkrankung sein. Der zeitliche Verlauf der Erkrankung reicht von Tagen bis über Wochen. Die Ansteckung erfolgt überzellhaltigen Speichel. Inwieweit auch Infektionen über Kot oder Sperma möglich sind, ist ungeklärt. Da das Virus auch in den Darmzellen gefunden wird, erscheint eine Ausscheidung mit dem Kot durchaus denkbar. Zur Übertragung des Virus vom Muttertier auf das Ei können noch keine endgültige Aussagen gemacht werden. Die Untersuchungsmethoden sind beschränkt.  Hervorgerufen wird dieser durch ungeeignete Überwinterungsbedingungen (zu warm, zu trocken ), oder aber durch die Einwinterung nicht gesunder Tiere. Hiermit sind die Tiere gemeint, die zum Zeitpunkt der Überwinterung noch nicht offensichtlich krank waren und deren Erkrankung dann im Winterschlaf durchbricht. Wahrscheinlich spielen die herabgesetzte Abwehrkraft und die erhöhte Belastung des Organismus mit Stoffwechselabbauprodukten während des Winterschlafes eine entscheidende Rolle.

Hervorgerufen wird dieser durch ungeeignete Überwinterungsbedingungen (zu warm, zu trocken ), oder aber durch die Einwinterung nicht gesunder Tiere. Hiermit sind die Tiere gemeint, die zum Zeitpunkt der Überwinterung noch nicht offensichtlich krank waren und deren Erkrankung dann im Winterschlaf durchbricht. Wahrscheinlich spielen die herabgesetzte Abwehrkraft und die erhöhte Belastung des Organismus mit Stoffwechselabbauprodukten während des Winterschlafes eine entscheidende Rolle.